INCONTINENCIA

URINARIA- 2 da. PARTE

Prof. Dr. Villanueva

Victor José

Apoyados en los conocimientos

anatómicos y fisiológicos del tracto urinario inferior publicados

en el número anterior de esta revista, abordaremos ahora, la etiopatogenia,

fisiopatología y clínica de la pérdida involuntaria

de la orina. También, esbozaremos las estrategias de tratamiento.

Todo ello a nivel de un médico clínico de ancianos que debe

conocer este sindrome para poder colaborar con el urólogo y sin

pretender prescindir de él o reemplazarlo.

En esta etapa de la

vida aumentan las posibilidades de padecer incontinencia porque el envejecimiento

produce, habitualmente, modificaciones en este sector de la economía

que son factores de riesgo.

La fibrosis del detrusor

disminuye su distensibilidad, y su atrofia, la fuerza contráctil

y ambas merman la capacidad vesical de almacenamiento y vaciamiento de

la orina. A la primera contribuye la capacidad de cierre disminuida de

los esfínteres por las mismas causas o la falta de apoyo perineal

a la vejiga y uretra inicial en la mujer (prolapso genital) por los desgarros

posparto. A lo segundo, el agrandamiento de la próstata que comprime

la uretra en el hombre. Otra circunstancia predisponente es la variación

del ritmo urinario, que es normalmente durante la vigilia y al aparecer

micciones nocturnas en muchos ancianos anula su represión voluntaria

hasta poder ir al baño.

Todas estas circunstancias,

en su inmensa mayoría, no son capaces "per se" de desencadenar la

pérdida involuntaria de orina. Para ello es necesario la aparición

de diferentes agresiones, urinarias o extraurinarias, que actúan

transitoria o definitivamente. Así, tendremos:

Transitoria

Incontinencia urinaria

Definitiva

INCONTINENCIA

URINARIA TRANSITORIA:

En este tipo, suprimidas

las causas, desaparece la incontinencia. Las más frecuentes son:

Trastornos psiquiátricos:

estado confusional (delirium) y depresión. El mecanismo es la supresión

del control voluntario de la micción.

Infecciones urinarias:bajas

o altas con repercusión baja en la que por irritación de

las terminaciones nerviosas de las paredes vesicales se produce un aumento

de la frecuencia contráctil del detrusor con la consecuente polaquiuria,

tenesmo y urgencia miccional que no dan tiempo al paciente para ir sanitario.

Vulvitis y uretritis

atróficas (post menopáusicas) que originan los mismos

síntomas que en el caso anterior.

La inmovilidad y/o

debilidad que producen hipotonía de los esfínteres

uretrales con cierre defectuoso del cuello vesical, o hipotonía

del detrusor con sobreacumulación de orina en la vejiga y pérdida

por rebosamiento, independientes de la voluntad.

Drogas: algunas

actúan sobre el sistema nervioso central afectando el estado de

alerta con pérdida de la capacidad de contraer voluntariamente el

esfínter estriado de la uretra (derivados del opio, sedantes, barbitúricos,

neurolépticos). Otras drogas como los diuréticos, especialmente

los del Asa de Henle (fursemida) aumentan rápidamente la formación

de orina y determinan la llegada de un torrente de orina a la vejiga con

sobre distensión y aumento reflejo de la frecuencia contráctil

del músculo. Algunos fármacos con efecto anticolinérgicos

como los derivados atropínicos, antiparkinsonianos (biperiden: Akineton

y trihexifenidilo: Artane), antidepresivos tricíclicos (imipramina,

amitriptilina) y antihistamíminicos de primera generación

(difenhidramina: Benadryl, dimenhidrinato: Dramamine) producen paresia

vesical y actúan por el mismo mecanismo que la inmovilidad. Los

bloqueantes del calcio actúan como los anticolinérgicos.

Los estimulantes alfa adrenérgicos como la efedrina y los anfetamínicos

estimulan el tono del esfínter liso uretral, ocasionan retención,

sobre distensión hasta vencer le resistencia del esfínter

y pérdida por rebosamiento de la orina.

La constipación

prolongada con acumulación de gran cantidad de heces en el recto-sigmoides,

por mecanismo reflejo a través de la médula sacra, inhibe

el detrusor.

En la diabetes, la

poliuria por la glucosuria determina una sobre distensión de la

vejiga con aumento de la irritabilidad y aumento del automatismo.

En la insuficiencia

cardiaca y grandes várices de los miembros inferiores se

verifica la reabsorción de edemas con el decúbito con aumento

de la formación de orina a lo que se agrega la disminución

del control voluntario del esfínter estriado por el sueño.

INCONTINENCIA

URINARIA PERMANENTE:

Etiopatogenia y fisiopatología:

Para poder comprenderla

es importante conocer la etiopatogenia y fisiopatología. Previamente,

es necesario considerar tres hechos:

1) La micción comprende dos fases:

Clasificación de la incontinencia

urinaria permanente:

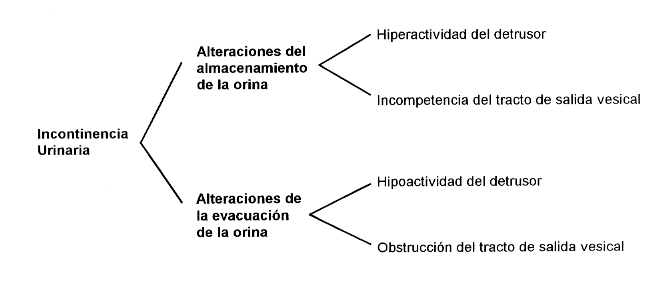

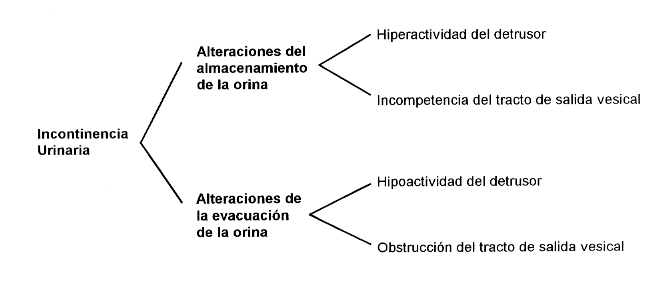

Sobre la base de las

dos fases de la micción, la evacuación involuntaria de la

orina se clasifica en:

Por alteraciones del almacenamiento de orina

Incontinencia

Urinaria

Por alteraciones de la evacuación de la orina

a) La incontinencia urinaria por el primer mecanismo puede deberse a:

Resumen de la clasificación

de la incontinencia urinaria permanente:

Estos dos grandes mecanismos con sus variedades pueden ser causados por enfermedades propias del aparato urinario, especialmente del tramo inferior y estructuras vecinas (próstata y periné); también vimos la participación que tiene el sistema nervioso en la función de la micción y esto explica que enfermedades nerviosas ocasionen incontinencia urinaria.

Enfermedades urológicas

Incontinencia

urinaria

Enfermedades neurológicas

Incontinencia por alteraciones del almacenamiento

de orina:

El tracto urinario

inferior es incapaz de retener la orina hasta que se pongan en juego los

mecanismos normales de la micción (la orina alcance un volumen de,

por lo menos, 300-350 ml con una presión intravesical mayor de 15

mm de mercurio). Generalmente, el vaciamiento del reservorio urinario se

produce con volúmenes y presiones mucho menores. Esta falla puede

producirse por dos mecanismos:

a´) Existe una exageración de la contractilidad del detrusor en frecuencia y amplitud creando una presión intravesical superior a los 15 mm. de Hg. Ello no otorga el espacio ni el tiempo para se acumule los 350 ml. de orina que normalmente desencadena el deseo miccional. Este incremento de la contractilidad se traduce en un aumento del automatismo y puede ser producido por:

Enfermedades neurológicas que liberan los centros parasimpáticos hipotalámicos, protuberancial o medular sacro de la micción del control inhibitorio de centros superiores: accidentes vasculares encefálicos, Enfermedad de Parkinson, lesiones destructivas u ocupantes de encéfalo, lesión medular por encima del segmento sacro.

Enfermedades urinarias que irritan el músculo liso vesical: cistitis, cáncer de la vejiga, cálculos vesicales, obstrucciones del tracto vesical de salida que inducen una respuesta exagerada del músculo detrusor tratando de vencer el obstáculo.

Estos dos mecanismos son los que más frecuentemente producen incontinencia urinaria en Geriatría.

a´´ ) La incapacidad de la vejiga para retener la orina se debe a que su cuello o la uretra proximal están abiertos durante la fase de llenado en lugar de estar cerrados. La actividad contráctil del detrusor es normal. Es frecuente en la mujer y rara en el hombre. En ella se instala por falta del apoyo que el periné presta a la base o parte posteroinferior de la vejiga y parte inicial de la uretra. Este apoyo es muy importante para contener la orina durante el esfuerzo ya que el aumento de la presión intraabdominal comprime el cuerpo y determinaría el vaciamiento del reservorio pero gracias al apoyo perineal que mantiene el cuello y la uretra en su lugar, y gracias a la dirección de la vejiga de arriba abajo y de atrás adelante, produce una angulación entre estos dos, por un lado, y el cuerpo vesical, por el otro, con lo que se cierra la comunicación entre ambos. Además, esa misma presión intraabdominal, también comprime el cuello vesical y el nacimiento de la uretra ocluyéndolos. Esta fisiopatología explica que la incontinencia se produzca solamente durante el esfuerzo. Las causas son el desgarro perineal durante los partos, la hipotonía e hipotrofia de los músculos por la desnutrición e inmovilidad, generalmente en mujeres logilíneas.

En el hombre, la incompetencia del tracto de salida se produce como secuela de cirugía pelviana (próstata, cuello vesical, recto) que lesiona los nervios pudendos y lleva a una parálisis fláccida del esfínter estriado de la uretra.

Incontinencia por alteraciones de

la evacuación de la orina:

En estas circunstancias

falla el mecanismo de vaciamiento de la vejiga sin que esté afectada

la capacidad de almacenar la orina. Es decir que hay retención de

orina y se produce lo que se llama micción por rebosamiento cuando

la presión intravesical supera la de los esfínteres. La orina

sale de la vejiga en forma pasiva y no activamente como en las alteraciones

del almacenamiento.

El trastorno puede

ser producido por dos mecanismos:

b´ ) Existe una hipoactividad del detrusor de tal forma que la orina se acumula en una vejiga fláccida. Sus causas son:

Enfermedades neurológicas: lesiones de la médula sacra que anulan los estímulos parasimpáticos para las contracciones del músculo liso: tumores, mielitis, traumatismos, abscesos. Interrupción de la conducción de los impulsos nerviosos como lesiones radiculares (hernia del disco intervertebral) y lesiones de los nervios periféricos (polineuropatía diabética).

Enfermedades urinarias: la atrofia y fibrosis del músculo liso luego de haber luchado contra una obstrucción baja de la vejiga, cuando se suprime dicha obstrucción como sucede en la hipertrofia de la próstata de larga evolución, ocasiona retención en la vejiga fláccida y micción por rebosamiento.

b´´ ) Existe una obstrucción orgánica o funcional en el cuello de la vejiga y/o uretra.

La obstrucción funcional se debe a una asinergia entre la contracción del detrusor y la relajación de los esfínteres durante la micción lo cual determina retención urinaria con la consiguiente distensión vesical y estimulación de su actividad contráctil. Aparece cuando existen lesiones nerviosas en el ámbito medular lumbar, dorsal o cervical en la cual la médula sacra liberada actúa en forma incoordinada sobre estos músculos. Esta obstrucción suele ser intermitente.

La obstrucción orgánica del cuello vesical y /o la uretra es permanente y sus causas son la hipertrofia y el carcinoma de próstata, la estrechez cicatrizal del cuello vesical o de la uretra y el enclavamiento de un cálculo.

Clínica de la incontinencia

urinaria permanente:

Comprende los siguientes

pasos:

1. Interrogatorio

2. Examen físico

3. Estudios complementarios

Interrogatorio:

Se debe investigar

antecedentes de enfermedades previas del aparato urinario, cirugías

o medicaciones que pudieran influir sobre el mismo. En las mujeres, completar

con sus antecedentes ginecoobstétricos. En lo referente a las micciones,

además de lo que relate el paciente, las sensaciones que tiene antes,

durante y después de las micciones, si hay que hacer esfuerzo para

iniciarla, las características del chorro (grosor y alcance), el

aspecto límpido o turbio de las orinas y el color. Se debe evaluar

el volumen evacuado para lo cual hay que preguntar al paciente el grado

de mojadura de la ropa interior o de la ropa de cama. Para la próxima

consulta se le debe pedir que confeccione una planilla en la que consigne

los horarios de las evacuaciones de orina y su volumen que abarque dos

o tres días.

Examen físico:

Comenzar con un examen

general somero.

Se efectuará

la puño percusión y palpación renal bilateral y controlará

la sensibilidad de los puntos uretrales superior y medio. Se percutirá

y palpará el hipogastrio. Se debe realizar un tacto rectal para

explorar el tono del esfínter estriado del ano, la existencia de

un bolo fecal y el estado de la próstata. El examen ginecológico

permite despistar la existencia de fístulas besico vaginales causantes

de la incontinencia o evidenciar un prolapso genital y con la realización

de un esfuerzo abdominal o un golpe de tos permite ver la salida de la

orina a través del meato uretral y el abombamiento de la pared anterior

de la vagina por un cistocele. La colocación de los dedos índices

en los fondo de saco vaginales al sostener la vejiga y no permitir su descenso

con el esfuerzo, anulan la pérdida de la orina.

Si el paciente siente

deseos de orinar se le debe pedir que lo reprima para ver si realmente

tiene incontinencia, y, si la hay preguntarle que sintió al perder

la orina. Si no hubo deseos de orinar, se debe pedirle que orine y el médico

colocará una de sus manos en el abdomen para verificar si hay pujos

lo que suele observar en la incontinencia por alteraciones del vaciamiento

de la orina. Si no hay deseo miccional se estimulará el paciente

pidiendo que de unos saltos, tosa y luego se comprima el hipogastrio. Si

se logra hacerlo orinar debe observarse las características del

chorro que permitirán diferenciar entre un problema de la acumulación

de la orina de uno de su evacuación. Finalizado esto, se determinará

si hubo residuo vesical postmiccional mediante la colocación de

una sonda. Normalmente no debiera haberlo, o, no superar los 100 ml. mientras

que en las alteraciones del vaciamiento hay abundante residuo debido a

la retención urinaria.

Se realizará

un examen neurológico, en especial la exploración de la médula

espinal lumbar y sacra. Fuerza del psoas iliaco (flexión de caderas

sobre el abdomen). Reflejos rotulianos. Reflejo anal (la estimulación

suave de la piel del ano con un trozo de algodón produce la contracción

del esfínter estriado). Su centro está en el 2º, 3º

y 4º segmentos sacros. Reflejo bulbo cavernoso: la estimulación

con el mismo método que el anterior en la superficie del glande

permite que un dedo ubicado en la raíz del pene (ubicada en el periné

) perciba la contracción de dicho músculo. Su centro es el

mismo que el anal.

Características clínicas:

Incontinencia por alteraciones del

almacenamiento de orina:

En esta clase de incontinencia

no hay obstrucción al flujo urinario de modo que el volumen perdido

es relativamente grande con buen alcance y grosor del chorro miccional.

Hay amplia mojadura de la ropa interior o de la cama. Suele haber urgencia

miccional (necesidad intensa de orinar que se continúa inmediatamente

de pérdida de la orina). Si se trata de una mujer, la pérdida

se verifica con los esfuerzos. En el primer caso, se trata de hiperactividad

del detrusor y aparece en cualquier momento del día y en cualquier

posición, en el segundo, incompetencia del tracto vesical de salida

, generalmente por prolapso genital y solo se instala cuando, además

del esfuerzo, el paciente está de pié, raramente durante

el sueño.

Cuando existe alguna

patología agregada de la vejiga o uretra, puede existir dolor hipogástrico,

polaquiuria y ardor o dolor uretral y hematuria terminal, inicial o uretrorragia.

Incontinencia por alteraciones de la

evacuación de la orina:

Cualquiera sea la causa

o mecanismo, hay retención urinaria, distensión vesical,

y, cuando la presión intravesical supera la del tono de los esfínteres,

pérdida de la orina. Es decir que hay incontinencia por rebosamiento

. Como no hay contracción activa del destrusor o ésta es

débil, o existe una obstrucción por debajo (cuello vesical,

uretra) que se opone a la salida del líquido, la pérdida

es pequeña porque inmediatamente la presión esfinteriana

iguala y supera a la de la vejiga. Estos trastornos explican que las pérdidas

urinarias sean de poco volumen, de corto alcance, se orine con esfuerzo

(pujos ); a veces, unos minutos después se vuelve a orinar escasa

cantidad (micción en dos tiempos). Además, el paciente aqueja

sensación de peso en el hipogastrio que no cede al orinar, y persistencia

del deseo miccional (tenesmo). También hay polaquiuria, diurna y

nocturna porque el remanente es grande y la presión intravesical

supera pronto a la esfinteriana y determina otra micción pero pronto

vuelve a repetirse el ciclo durante todo el día con la consiguiente

polaquiria. La cantidad de orina perdida moja muy poco la ropa o la cama

del paciente, a veces son unas pocas gotas. Si la vejiga está muy

distendida, el esfuerzo puede determinar una pequeña pérdida,

no comparable a la del prolapso genital. No existe urgencia miccional.

Al comienzo de las obstrucciones orgánicas del tracto vesical de

salida, cuando existe un detrusor con buena contractilidad, puede haber

una respuesta suya exagerada con lo que la incontinencia puede adquirir

algunas características de los trastornos por acumulación

pero como siempre existe retención de orina en mayor o menor grado,

se podrá comprobar la retención por la palpación y

percusión del hipogastrio y la colocación de una sonda vesical

para medir el residuo. En las parálisis o paresias del músculo

liso, se suele agregar disminución o pérdida de la sensibilidad

vesical de modo que el paciente puede no sentir molestia hipogástrica

alguna.

Laboratorio:

Más que para

diagnóstico, sirve para descubrir complicaciones de la incontinencia

urinaria: insuficiencia renal en algunos casos y/o infección en

otros. Los análisis solicitados son: análisis de rutina,

ionograma sérico y urinario, creatininemia o clearance de creatinina

y urocultivo.

Estudios por imágenes:

Aporta muchos datos

para el diagnóstico etiológico y las complicaciones. Los

primeros estudios a solicitar por ser lo más sencillos y económicos

son la Rx. Simple del árbol urinario, urografía excretora

con sus variantes y la ecografía urinaria completa. Para patología

por problemas del vaciamiento de orina son útiles la radiografía

simple (litiasis vesical), la cistografía postmiccional (patología

de la próstata) y la cistouretrografía retrógrada

(patología de la uretra). En caso de no poder utilizarse contrastes

yodados se recurre a la ecografía renoureteral y vesicoprostática

transabdominal y transrectal. Con estos elementos se puede llegar a un

diagnóstico bastante aproximado, y a veces, de certeza. La endoscopia

vesicouretral permite muchos diagnósticos cuando hay patología

causal o complicaciones. La TAC aporta pocos datos que no se hayan recolectado

con los métodos anteriores.

Estudios urodinámicos:

La uroflujometría

y la urodinamia son métodos que mensuran flujos y presiones, por

lo tanto, aportan datos funcionales con mayor exactitud que los estudios

de imágenes. Cuantifican las dos fases de la micción, el

llenado de la vejiga y su vaciamiento, que por otra parte pueden ser puestos

en evidencia en la mayor parte de los incontinentes pero informan del grado

de alteración y pueden mostrar combinación de dos o más

mecanismos en el mismo paciente cosa que a veces, alguno de ellos pueden

pasar desapercibidos.

TRATAMIENTO

Incontinencia transitoria:

En los trastornos psiquiátricos

la depresión y el estado confusional, al ser suprimidos, curan la

depresión. En cuanto a drogas antidepresivas, por su efecto anticolinérgico,

se preferirá los tricíclicos, controlando sus contraindicaciones

y efectos colaterales. En la confusión, se puede acudir a los neurolépticos

si la supresión de su causa no es suficiente. En caso de necesidad,

en el hombre se puede acudir a los dispositivos urinarios externos y uso

frecuente de los apósitos descartables (pañales), en la mujer,

si hay problemas con los apósitos, se puede indicar la sonda vesical

permanente o intermitente 2 a 3 veces por día. Se debe cuidar la

higiene de la zona lavándola cada mes que moje, secándola

y espolvoreando fécula o talco.

En la infección

urinaria baja o alta con síntomas bajos con polaquiuria, urgencia

miccional o tenesmo, además de los antibióticos se utilizará

anticolinérgicos como la oxibutinina o bloqueantes del calcio como

nifedipina.

En la uretritis y vulvovaginitis

atróficas además de las drogas anticolinérgicas, son

útiles los estrógenos con los mismos cuidados y dosis que

en la menopausia. Cuando no están indicado los efectos sistémicos,

se puede acudir a las cremas vaginales.

En la incontinencia

por poliuria hiperglucémica de la diabetes, se tratará de

normalizar la misma con la dieta, actividad física y las drogas

específicas.

En la incontinencia

nocturna por reabsorción de edemas se los combatirá con dieta

hipo sódica y diuréticos de acción corta administrados

por la mañana (fursemida). Si hay várices se utilizará

vendaje elástico de los miembros inferiores al levantarse de la

cama.

La inmovilidad se combatirá

con frecuentes cambios de decúbito y la repercusión fecal

con enemas, y, si hay necesidad, extracción manual del bolo fecal.

Incontinencia permanente:

Hiperactividad del detrusor:

a) Enfermedades neurológicas: no

existe tratamiento específico. Si cabe, se trata la enfermedad nerviosa

causal. En cuanto a la incontinencia en si, existe tratamiento sintomático.

En primer lugar, se

debe aplicar medidas no farmacológicas como el entrenamiento de

la vejiga en virtud del cual, conocido el ritmo evacuatorio urinario del

paciente por intermedio de la planilla de horarios que confeccionó,

se le pide que orine una hora antes de cada micción incontinente

para reducir el contenido intravesical y no dar ocasión que se desencadene

el automatismo del órgano que por estar exacerbado es desencadenado

por presiones y volúmenes menores a 15 mm. de Hg y de 350 ml. Con

esto se busca anular o disminuir la incontinencia. Conseguido ello, se

le pide que orine 30 minutos antes de la hora establecida para tratar de

bajar la frecuencia de micciones. En cuanto a las pérdidas nocturnas,

se debe restringir la ingesta líquida a partir desde el atardecer.

La medicación diurética se eliminará, en lo posible,

reemplazándolos por otra medicación. Si no se pudiera, se

elegirá la furosemida y se lo administrará por la mañana.

Si todo esto no es posible, se efectuará un cateterismo vesical

al acostarlo para dormir y/o colocación de algún dispositivo

urinario externo si se trata del sexo masculino. En la mujer solo cabe

el uso del cateterismo nocturno y el pañal descartable (material

absorbible cubierto por fuera por una lámina impermeable con aberturas

para el tronco y los miembros ajustadas a ellos en forma moderada). Cuando

por su estado mental, el paciente no puede colaborar en el entrenamiento

de la micción, se le estimulará llevándolo al baño

o en la cama misma por medio de la maniobra de Credé comprimiendo

suave y en forma progresivamente creciente el hipogastrio, regularmente

un tiempo antes de cada micción calculado por los familiares del

enfermo.

Recursos farmacológicos:

deprimen directamente el automatismo de la fibra muscular lisa, no adelantan

las micciones controladas a las incontinentes. Hay varias drogas:

Agentes músculo trópicos:

Actúan inhibiendo directamente la motilidad: Droga flavoxato: "

Bladuril " comprimido con 200 de la droga. Dosis: 200 a 300 mg por día.

Anticolinérgicos: inhiben

el parasimpático. Se prefiere los de mecanismo muscarínico

que por actuar sobre las terminaciones postganglionres tienen mayor selectividad

vesical. Droga: oxibutinina: " Ditropan", comprimidos de 5 mg. Dosis: 1

comprimido cada 8 – 12 hs. Una vez encontrada la dosis efectiva se puede

reemplazar esta preparado por "Ditropan UD" que requiere una sola toma

y viene en comprimidos con 5 - 10 y 15 mg de droga.

Bloqueantes del calcio: son de

acción directa como el flavoxato y se utilizan cuando este o la

oxibutinina no estan o no pueden indicarse. Drogas: diltiazem, nifedipina.

El primero viene en comprimidos de 60 – 90 y 120 mg: "Acalix" "Incoril"

y se debe administrarlos cada 8 a 12 hs. El Acalix AP o el Incoril AP son

preparados retard, de una sola toma, y vienen en comprimidos de 120 y 180

mg. En lo que respecta a Nifedipina, está "Adalat" cápsulas

de 10 mg que se debe administrar cada 6 - 8 hs y, una vez encontrada la

dosis útil, se puede reemplazarlo por "Adalat retard" 1 comprimido

de 20 mg cada 12 hs. o "Adalat oros" 1 comprimido de 30 mg. cada 24 hs.

Antidepresivos tricíclicos:

actúan como anticolinérgicos y son útiles en la depresión.

Droga: Imipramina: "Tofranil" grageas con 10 y 25 de droga. Dosis 10 mg

cada 8 hs. o 25 cada 12 hs. Llegando a 50 – 75 mg. por día. "Tofranil

PM" es un preparado de acción prolongada para la toma diaria de

una sola cápsula de 75mg .

Estas drogas están

contraindicadas, para el caso de las anticolinérgicas, en el glaucoma,

hipertiroidismo, hipotensión ortostática y cardiopatía

isquémica (imipramina), taquiarritmias. En el caso de los bloqueantes

cálcicos como el diltiazem, las bradiarritmias, disfunción

sistólica ventricular izquierda. El flavoxato tambíen puede

producir hipotensión arterial pues parece actuar a través

de la entrada del calcio a los miocitos. Todas las drogas deben comenzarse

a dosis pequeñas y se las aumentará lentamente hasta encontrar

la mínima dosis que mejore el cuadro y sin producir efectos colaterales.

Otra estrategia es combinar dos drogas que actúan por mecanismos

diferentes y con dosis menores a las habituales para cada una. Por ejemplo,

oxibutinina con flavoxato o la primera más diltiazem o imipramina

más diltiazem o flavoxato. En caso de obtener resultados pobres

y ser imprescindible anular o atenuar la pérdida urinaria como sucede

en un demente o deprimido con escaras por decúbito e infección

urinaria actual o anterior, se puede inducir una parálisis vesical

con la consiguiente retención urinaria y efectuar cateterismo vesical

una o dos veces por día.

Incompetencia del tracto vesical de

salida:

El caso más

frecuente es el prolapso vesical. En el hombre es muy rara la incompetencia

del mecanismo esfinteriano. El tratamiento curativo de la incontinencia

por cistocele es la cirugía (colpoperineorrafia) que trata de restablecer

la anatomía de la zona para reconstruir el piso pelviano y restablecer

el apoyo a la vejiga y uretra inicial. Si no se puede efectuar la cirugía,

existen recursos no farmacológicos y farmacológicos. En cuanto

a las medidas no farmacológicas están los ejercicios de fortalecimiento

muscular del periné. Se comienza con el esfínter estriado

para lo cual el paciente debe interrumpir voluntariamente la micción

durante 10 segundos varias veces por día (40 a 50). Una vez aprendida

la contracción del esfínter, proseguir con los elevadores

del ano e isquiocavernosos por medio de esfuerzos defecatorios y seguidos

con la contracción del esfínter estriado del ano. Todo ello

con la misma duración y frecuencia que en el caso del esfínter

urinario. Si estas medidas no dan resultado se puede agregar el uso de

los pesarios que son conos de material blando y que se colocan en el fondo

de saco vaginal. Prestan apoyo a la vejiga e impiden su descenso en la

posición vertical y con los esfuerzos. Otra forma de estimulación

del tono perineal es por medio de pequeñas descargas eléctricas

a través de electrodos colocados en la vagina y recto.

Tratamiento farmacológico:

La estimulación

del tono del esfínter liso de la uretra puede mejorar la contención

de la orina en la vejiga. Ello se puede lograr con drogas estimulantes

alfa adrenérgicas. La droga más usada es la efedrina o la

pseudoefedrina. Actualmente solo se consigue un preparado retard con 240

mg de la droga que se toma una vez por día: " Mex 24", envase de

6 comprimidos. Como droga simpático mimética está

contraindicada en el hipertiroidismo, taquiarritmias cardíacas,

glaucoma, psicosis maníaca, ansiedad. También se puede usar

la imipramina cuyo mecanismo de acción es la inhibición de

la recaptación de noradrenalina a nivel del esfínter liso

de la uretra. Su manejo es el mismo que en la hiperactividad del detrusor.

Incontinencia por hipoactividad del

detrusor:

Maniobras: la de Valsalva

(espiración con la glotis cerrada ) y la Credé (compresión

del Hipogastrio) durante el deseo miccional o regularmente cada 4- 6 hs.

aún si no hay ganas de orinar.

Medicación:

inhibición del tono del esfínter liso con una droga bloqueante

alfa adrenérgica como el terazosin o el doxazosin. El primero es

" Cardura " y viene en tabletas de 1 – 2 y 4 mg. Se comienza con 0 , 5

a 1 mg. cada 8 a 12 hs. y se va aumentando hasta llegar a 3 - 4 mg. por

día. Doxazosin: " Doxolbran ", viene en comprimidos con la misma

cantidad de droga y se maneja igual que terazosin. Estas drogas pueden

producir hipotensión arterial, taquicardia refleja y edema subcutáneo.

En caso de falla de

las medidas anteriores se efectuará cateterismo vesical intermitente.

Incontinencia por obstrucción

del tracto de salida de la vejiga:

La hipertrofia prostática

se cura con la cirugía pero la obstrucción se puede aliviar

al aliviar la tensión intraprostática reduciendo el tono

de las fibras musculares lisas que forman parte del estroma del nódulo

de hipertrofia y que impiden que esta pueda expandirse hacia fuera y se

alivie la compresión uretral. Ello se consigue con los bloqueantes

alfa adrenérgicos. También se puede reducir el tamaño

prostático con finasteride, un inhibidor de la enzima alfa reductasa

prostática que cataliza la transformación de la testosterona

en dihidrotestosterona necesaria para el crecimiento y proliferación

de las células epiteliales de los acinos de la glándula.

Los diversos preparados vienen en comprimidos de 5 mg y la dosis es de

5 mg por día: " Finasterin " " Proscar ".

La estrechez uretral

se trata con dilataciones del conducto o con uretrotomía. La del

cuello vesical con la resección del mismo. Previamente, se debe

descomprimir la vejiga con una sonda vesical permanente introducida por

vía uretral o por punción vesical suprapúbica.

En caso de falla de

la medicación prostática se acude al sondaje vesical intermitente

o permanente hasta que el paciente esté en condiciones para la prostatectomía.

BIBLIOGRAFIA:

Ir al Indice General Ir a la Tapa de la Revista Volver a la página de la Facultad