Revista de Posgrado de la

Cátedra VIa Medicina N° 110 -Noviembre/2001

Página: 1-7

OSTEOPOROSIS

– 1ª PARTE

Prof. Dr. Víctor José

Villanueva

A fin de poder comprender todo lo concerniente a esta enfermedad dividiremos

nuestra publicación en dos partes. La primera, se ocupará

de los aspectos básicos de estructura, bioquímica, función

y dinámica del hueso normal. La segunda, a publicarse en el próximo

número de la revista de la carrera, tratará sobre el síndrome

osteoporótico.

Aspectos

estructurales, bioquímicos y funcionales de los huesos:

El tejido óseo, en cuyo ámbito se desarrolla la osteoporosis,

está compuesto por tres elementos: a) las células- b) la

matriz orgánica y c) la matriz mineral.

a)

Células: las células propias del tejido óseo son

los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos son

derivados de las células mesenquimatosas remanentes en el tejido

conjuntivo de la médula ósea, periostio y endostio que recubren

por dentro y por fuera a los huesos. Son células que se encargan

de producir la sustancia fundamental y las fibras colágenas de la

matriz orgánica las cuales rodean la célula que de este modo

queda encerrado en una cavidad que comunica con otros similares. Una vez

rodeado por sus productos de secreción y vuelto a una situación

de inactividad sufre cambios que lo transforman en osteocito. El conjunto

de osteoblasto, osteocito y matriz orgánica aún no mineralizada

se denomina osteoide. El proceso subsiguiente de depósito

de cristales de fosfato tricálcico, mineraliza el osteoide y lo

transforma en hueso. Las cavidades y ramificaciones que alojan los

osteocitos y sus prolongaciones comunican entre si y con los espacios extracelulares

de las estructuras vecinas (médula ósea, endostio y periostio)

con lo que se asegura el intercambio de diversas sustancias entre el hueso

y el espacio intersticial y el intravascular. Los osteoblastos, en especial

en períodos de actividad, sintetizan gran cantidad de fosfatasa

alcalina con pasaje al espacio intercelular y de allí, una parte

a la sangre, con lo que su medición aporta un dato sobre la osteogénesis.

Los osteoclastos son células gigantes, multinucleadas, derivadas

de monocitos de la sangre o de macrófagos de la médula ósea.

Su función es la destrucción del hueso por medio de la disolución

de las sales inorgánicas y la hidrólisis de las proteinas

de la sustancia intersticial.

b)

Matriz orgánica: forma parte de la sustancia fundamental. Está

formada en más del 90 % por fibras colágenas que comunican

al hueso su resistencia a la tracción. Cada fibra colágena

está constituida por filamentos de tropocolágena que son

cadenas de tres unidades de polipéptidos enrolladas en forma de

hélice. En ellas existe el aminoácido hidroxiprolina que

es liberado por hidrólisis y excretado por la orina cuando se reabsorbe

hueso y esto hace que la medición de la hidroxiprolinuria sea un

marcador de destrucción ósea. Menos del 10% de la sustancia

fundamental es amorfa y anhista (no se dispone en ninguna forma de estructura)

está compuesta por diversas proteínas, algunas derivadas

de la sangre (albúmina, alfa glucoproteinas) y otras, como la osteocalcina

producida por los osteoblastos que en pequeñas cantidades pasa a

la sangre y su medición resulta un buen índice de la formación

de tejido óseo.

c)

Matriz mineral: el depósito de fosfato tricálcico, en

forma de cristales (hidroxiapatita) así como de otros minerales

como carbonato, sodio y magnesio se verifica en el componente amorfo de

la sustancia intercelular pero siguiendo la orientación y en la

cercanía de las fibras colágenas. Todos estos minerales,

que constituyen el 99 % de la sustancia intercelular del tejido óseo,

aportan la dureza y rigidez características del hueso necesarias

para su función de sostén. Además su contenido cálcico

le permite actuar como liberador del mismo cuando desciende la calcemia

y así, regular la función neuromuscular, la coagulabilidad

de la sangre y otras más. Lo mismo sucede con el magnesio. Gracias

al bicarbonato y al fosfato actúa como regulador del pH del medio

interno. Además, aporta el fosfato necesario para producir los compuestos

que almacenan o liberan energía dentro de las células (ATP-

ADP- AMP cíclico).

Organización

del tejido óseo para formar huesos:

Los tres elementos del tejido óseo se organizan para constituir

dos tipos diferentes de hueso:

Compacto o Cortical

Hueso

Trabecular o esponjoso

Hueso

compacto: es el que predomina en el esqueleto(85 % ). Se encuentra

constituyendo la diáfisis o cuerpo de los huesos largos(miembros

superiores e inferiores) y las cubiertas externa e interna, o tablas, de

los huesos planos(bóveda del cráneo, esternón, costillas)

y la envoltura exterior de las vértebras. Los diferentes elementos

del tejido óseo forman láminas curvadas, apuestas y soldadas

paralela y sucesivamente constituyendo tubos concéntricos, en número

de alrededor de diez, rodeando un conducto central(conducto de Havers).

En este conducto, de posición vertical, como las láminas

paralelas, existe vasos sanguíneos y linfáticos, nervios

y médula ósea y su luz comunica con las prolongaciones de

las cavidades donde se alojan los osteocitos, y a través de éstas

con el espacio intersticial. Para perfeccionar el sistema, existe conductos

de dirección horizontal y oblicua que comunican los conductos verticales

o de Havers, llamados conductos de Volkmann. En su interior existe el mismo

contenido. El conjunto de todas estas estructuras recibe el nombre de osteón

o

sistema de Havers. El hueso compacto de las diáfisis rodea un conducto

central, el canal medular donde se encuentra médula ósea,

vasos y nervios. Comunica con los conductos de Havers y de Volkmann.

Hueso

trabecular: (15 % del esqueleto adulto), constituye la mayor parte

los huesos planos y cortos, donde recibe el nombre de díploe. También

se lo encuentra en las extremidades o epífisis de los huesos largos.

El tejido óseo se estructura en forma de trabéculas de variada

dirección que se entrecruzan con otras constituyendo redes en cuyas

espacios existe médula ósea, vasos y nervios. El conjunto

semeja una esponja. Como cada trabécula aporta superficies de intercambio

con la médula ósea, superior a la superficie que proviene

del hueso cortical, en total, constituye la porción donde se verifica

los fenómenos metabólicos de remodelación y recambio

con mayor intensidad.

A fin de ilustrar lo anteriormente expuesto presentamos las figuras Nº

50- 51 y 53 al final de este escrito.

Dinámica

de los huesos:

Para poder cumplir con su función metabólica y evitar las

alteraciones por fatiga derivadas de la función de sostén

(micro fracturas de las laminillas del hueso compacto o de las trabéculas

del hueso esponjoso), los huesos sufren cambios que lo renuevan durante

toda la vida. Estos cambios reciben, en conjunto, el nombre de remodelación

ósea y consisten en el reemplazo de osteonas y trabéculas

maduras o viejas por otras nuevas que se disponen en la misma forma repitiendo

igual estructura que antes de la remodelación. Es decir que los

huesos no cambian de forma ni tamaño a pesar de destruir y formar

tejido propio permanentemente. La remodelación es un proceso localizado

y secuencial que se instala uni o polifocalmente(en puntos determinados,

en determinados huesos, y en un momento determinado) y se inicia cuando

en el foco (general-mente en las superficies de intercambio ) aparecen

osteoclastos. Su actividad osteolítica labra una cavidad (llamada

Laguna de Howship) en forma de túnel de varios micrones de profundidad

y pocos de ancho en el hueso compacto mientras que en las trabéculas

del hueso esponjoso es de poca profundidad y gran anchura. Luego son desalojados

o mueren. El fondo y paredes de la laguna son, entonces, tapizados por

osteoblastos que proliferan y depositan osteoide que luego se va calcificando.

Al cabo, una porción de hueso joven reemplaza al viejo(ver figura

21-2 ). La zona que ha sufrido estos cambios y los elementos que intervienen

constituyen la unidad de remodelación ósea. Este proceso

coordinado de destrucción ósea seguido de otro de formación

en el mismo sitio se llama acoplamiento. El volumen de tejido óseo

renovado en un tiempo determinado se denomina recambio o " turn over "

y depende de la rapidez de la acción de osteoclastos u osteoblastos

o del número de unidades de remodelación en actividad en

ese periodo. El recambio es mayor en el hueso esponjoso que en el cortical

por ofrecer mayor superficie de intercambio con el líquido extracelular

y quedar más expuesto a factores que lo estimulan como algunas hormonas.

Se llama balance óseo a la diferencia entre el hueso destruido y

el formado en cada unidad de remodelación. El mismo puede ser neutro,

negativo o positivo según que ambos sean equivalentes, predomine

el primero o el segundo. Cuando al balance negativo se le agrega un recambio

acelerado, se agrava la osteopenia(pérdida de hueso).

Evolución

de la masa ósea con la edad:

El balance óseo es positivo desde el nacimiento hasta la juventud.

Se vuelve neutro en la adultez y resulta negativo en la vejez. Al máximo

de masa ósea se llega entre los 20 y 40 años y a partir de

esa edad el balance se vuelve negativo perdiéndose alrededor del

0,6 al 0,7 % de la masa del esqueleto por año. En la mujer, a partir

de la menopausia, se acelera la pérdida ósea en un monto

de alrededor del 3% por año por aumento del recambio y aumento de

la acción osteoclástica. Esta aceleración dura entre

5 y 10 años en los cuales ella ha perdido entre un 15 y un 30% adicionales

de su esqueleto y desde entonces vuelve al 0,7 % anterior. Estas circunstancias

hacen que la osteoporosis sea, generalmente, una enfermedad de la vejez,

y aparezca más precozmente y sea más grave en la mujer.

Regulación

de la remodelación y del recambio óseo

Existe dos clases de factores que influyen en el remodelado y recambio

de los huesos. Según su origen se clasifican en locales y generales.

Factores

generales: son las siguientes hormonas: paratiroidea, calcitonina,

calcitriol, estrógenos, glucocorticoides, somatotrofina, hormonas

tiroideas e insulina.

Factores

locales: producidos localmente en los huesos son las citoquinas, factores

de crecimiento y prostaglandinas. Un factor local, de naturaleza mecánica,

la carga o peso que soporta el hueso durante el movimiento produce un efecto

piezoeléctrico en la hidroxiapatita(al rozarce los cristales generan

corriente eléctrica) que estimula la función osteoblástica.

Veamos como funcionan los diferentes reguladores:

Factores

generales

Hormona

paratiroidea: es una proteina producida por las células principales

de las glándulas paratiroides dependiendo su síntesis y liberación

de la calcemia. Cuando ésta baja a menos de 8 mg % aumenta su liberación

primero y su síntesis después. Si la calcemia sobrepasa los

10 mg % cesa su producción. El efecto de la hormona es el de aumentar

la calcemia y lo hace actuando a dos niveles en forma directa y una en

forma indirecta. En forma directa actúa: a) sobre los osteoclastos

aumentando su actividad, su tamaño y su número. A través

de la remoción del tejido óseo hay liberación de calcio

y fósforo que pasan a la sangre. b) Sobre el tubo contorneado distal

de la nefrona induce un aumento de la reabsorción del calcio del

fluido tubular con aumento de la excreción de fosfato y de sodio.

En forma indirecta, induce la actividad de la hidroxilasa de los túbulos

renales con lo que se incrementa la formación de calcitriol o 1-

25 dihidroxi vitamina D cuyo efecto es el aumento de la absorción

intestinal del calcio de los alimentos.

Calcitonina:

se produce en las células parafoliculares de la tiroides y se libera

en respuesta al tenor de la calcemia pero en forma inversa a la parathormona.

Cuando la calcemia supera los 10 mg % se libera y cuando ésta es

menor que 8 mg.% se inhibe su secreción. También la estimulan

el glucagon y las hormonas digestivas secretina, gastrina, colecistokinina

y pankreozimina. Es una hormona de efecto hipocalcemiante a través

de la inhibición de la acción y de la población de

los osteoclastos. Además, inhibe la reabsorción tubular del

calcio, sodio y fosfato.

Vitamina

D: la vitamina D es una prohormona inactiva sobre el metabolismo del

calcio que debe transformarse en vitamina D3 o calcitriol a nivel renal.

Hay dos fuentes de la vitamina. Una, exógena, corresponde al ergosterol

de los siguientes alimentos: leche, huevos, margarina y pescado. La otra

fuente, endógena, proviene de la transformación del 7- dehidro

colesterol en la epidermis por efecto de los rayos ultravioletas de la

luz solar. Cualquiera sea su origen, estos compuestos pasan a la sangre

y en los hepatocitos son hidroxilados por la enzima hidroxilasa para generar

un compuesto con cierto efecto hormonal, el 24-hidroxicolecalciferol o

hidroxivitamina D. Este compuesto es nuevamente hidroxilado enzimaticamente

en los tubos contorneados originando el 1-25-hidroxicole-calciferol o calcitriol,

forma activa de la vitamina que actualmente se considera como una hormona

de origen renal. El principal sitio de acción del calcitriol es

a nivel intestinal donde promueve la absorción del calcio y del

fosfato. Sobre el hueso actua en forma sinérgica con la parathormona

estimulando la reabsorción. Se piensa que lo hace a traves del estímulo

de la transformación de células precursoras a osteoclastos.

Sobre el riñón induce aumento de la reabsorción tubular

de calcio y fosfato. Sobre las paratiroides, inhiben la secreción

hormonal.

Hormonas

tiroideas: en forma indirecta, posiblemente a través de la somatomedina

estimula el crecimiento y la maduración ósea pero a nivel

óseo, a través de mediadores locales, estimula los osteoclastos

y promueve aumento del recambio y de la reabsorción ósea.

El cortisol y similares tiene un marcado efecto promotor de los osteoclastos

e inhibor de los osteoblastos. Sobre el metabolismo mineral, reducen la

síntesis renal de calcitriol y por ello la absorción intestinal

de calcio y fósforo y a nivel renal aumentan la excreción

del calcio. Estos efectos, a través de la hipocalcemia inducen una

exagerada descarga de hormona paratiroidea.

Esteroides

sexuales: los estrógenos, más intensamente que los andrógenos,

tienen un efecto supresor sobre la reabsorción ósea. No se

sabe si se trata de efectos directos o por intermediarios de acción

local en los huesos.

La

insulina actúa directamente estimulando los osteoblastos e indirectamente

sobre el hígado promoviendo la liberación de somatomedina

La

somatotrofina tiene efecto anabolizante, positivo sobre la formación

ósea y actúa a través de la somatomedina C y el factor

tisular de crecimiento similar a la insulilna.

Factores

locales que influyen en la remodelación ósea:

Existe en los huesos diversas sustancias, algunas generadas localmente

por células propias y otras generadas por elementos provenientes

de la sangre que liberarían sus productos en el tejido óseo.

Estos elementos actuarían sobre los osteoblastos o los osteoclastos

induciendo su proliferación, diferenciación y actividad secretora

o lítica. Los más conocidos son: 1) Factor de crecimiento

epidérmico, Factores 2) alfa y 3) beta transformadores del crecimiento,

4) Factor de crecimiento derivado de las plaquetas, 5) Factor de crecimiento

esquelético. De ellos, el nº1 y 2 estimulan los osteoclastos

y producen balance óseo negativo.El nº 3 y el nº 5 activan

los osteoblastos y positivizan el balance. Algunas linfoquinas como el

factor activador de los osteoclastos aumentan la reabsorción ósea.

La prostaglandina E2 tiene el mismo efecto mientras que el interferón

gamma tiene efecto opuesto. Además, se postula que la misma actividad

osteoblástica liberaría diversos factores de reabsorción

que estimularían los osteoclastos; viceversa, la actividad osteoclástica

produciría factores estimulantes de los osteoblastos. (Para ilustración

veáse la figura 21-4).

Marcadores

biológicos de la remodelación ósea:

Son compuestos o enzimas producidos directamente por las células

activas o bien, derivadas de su actividad sobre el substrato óseo.

También la medición de las diferentes hormonas que intervienen

en el metabolismo óseo es útil para conocer su estado.

Veamos los más importantes:

Fosfatasa

alcalina: es producida por los osteoblastos pero en la sangre existe

una proporción de la enzima que no proviene del hueso sino del hígado,

intestino y placenta de modo que nivel no es un índice fiel de la

función osteogénica. Se estima que alrededor del 50 % de

la enzima en sangre proviene del esqueleto y el otro 50 % se reparte entre

hígado e intestinos. Sus valores normales son diferentes de acuerdo

al método de medición utilizado. Aumenta fisiológicamente

durante la infancia y la adolescencia, cuando hay intensa formación

de tejido óseo. Un método actual de dosaje expresa los resultados

en unidades por ml de sangre y el valor normal oscila entre 40 y 190 mU

/ ml. Cuando se desea investigar su origen hepático se debe pedir

alguna determinación que sea propia del hígado o no exista

en el hueso como la 5- nucleotidasa o la gamma glutamil transpeptidasa.

Su correlación con la clínica y otros marcadores óseos

puede dilucidar, también, el problema

Fosfatasa

ácida tartrato resistente: proviene de los osteoclastos. Se

puede conocer su valor midiendo la fosfatasa ácida total y la prostática

y restando la segunda de la primera. Es un marcador de destrucción

ósea. El valor de la fosfatasa ácida total en sangre es menor

de 11 mU / ml. y el de la prostática menor a 4 de modo que la tartrato

resistente no debe pasar de 7 mU / ml. Su aumento indica aumento de la

reabsorción ósea.

Hidroxiprolina

urinaria: es un aminoácido que forma parte de la proteína

de las fibras colágenas y que se libera cuando se destruye la matriz

orgánica del hueso y sus proteínas hidrolizadas. Llegada

con la sangre al riñón, es excretada. Su excreción

normal en 24 hs. es de 15 a 40 mg. Su aumento indica destrucción

de hueso. La gelatina es un alimento rico en este aminoácido de

modo que cuando se quiera medirlo se debe prescindir de su ingesta varios

días antes.

Osteocalcina:

Es una proteina secretada por los osteoblastos y forma parte de la sustancia

instersticial, no fibrilar, del tejido óseo, pequeñas cantidades

de la misma pasan a la sangre de modo que su aumento indica intensa regeneración

del mismo Sus valores normales oscilan entre 3 y 15 ng./ dl.

Calcemia:

Este

ión se encuentra en tres formas en el plasma. Una es la forma ligada

a las proteinas plasmáticas, en especial la albúmina (45

% del total). Otra es el calcio libre, en estado iónico (47 % )

que es el que atraviesa las membranas de los compartimientos orgánicos

y ejerce sus acciones biológicas. Un 8 % del calcio se encuentra

en forma de complejos unido al fosfato. La calcemia total es de 8, 5 a

10, 5 mg. %. La fracción ionizada es de 4,1 a 4,8 mg. %. Dado la

alta proporción de calcio unido a la albúmina sanguínea,

una variación de ésta puede simular una alteración

de la calcemia total o la iónica de modo que para darle su justo

valor se debe determinar también la albuminemia. Si ella es mayor

que 4 g %, se debe restar 0, 8 de la calcemia por cada gramo de albúminemia

que sobrepasa este límite. Si la albuminemia es menor que 4 g %

se debe sumar el índice 0, 8 al valor de la calcemia. Para conocer

el valor de la fracción iónica, si no se la puede medir,

se debe obtenerla a partir de la calcemia total teniendo en cuenta que

aquella representa el 47 % del total. La calcemia iónica depende

también del pH de la sangre, la acidosis la aumenta y la alcalosis

la disminuye. A grosso modo, recordemos que cuando existe destrucción

ósea hay liberación de calcio y pasaje del mismo a la sangre.

Este efecto es remedado por la hormona paratiroidea. Cuando hay formación

de tejido óseo o efecto inhidor de los osteoclastos, hay captación

de calcio desde la sangre con la consiguiente hipocalcemia. Este efecto

es reproducido por la calcitonina o los fosfonatos usados en terapéutica.

Otro factor que regula la calcemia es la absorción intestinal. Así,

en presencia de un síndrome de mala absorción, habrá

hipocalcemia.

Calciuria:

la excreción del calcio por la orina es un parámetro menos

fiel que la calcemia para conocer el estado óseo y porque el organismo

utiliza el aparato urinario, junto con el digestivo para manejar el calcio

y mantener los valores en sangre dentro de límites muy estrechos.

Depende de la ingesta diaria de calcio con la dieta y con una dieta libre

y habitual puede llegar a un máximo de 300 mg. en 24 hs. y con una

restricción dietética (especialmente lácteos) desciende

hasta 180 mg. La mujer, por tener menor masa ósea que el hombre

tiene una calciuria inferior, alrededor de 250 mg. por día. Otra

forma de evaluar la calciuria es relacionándola con el peso corporal

siendo lo normal la excreción urinaria de 4 mg. de calcio por kg.

de peso y por día. Este método de análisis es engorroso

porque exige la recolección escrupulosa de orina de 24 hs. y sujeta

a causar error. Para subsanar el inconveniente se puede medir directamente

las cifras de calcio y de creatinina en la orina y determinar el cociente

calcio % creatinina cuyo valor normal es para el máximo de 0, 21

mg, y para el mínimo, de 0, 07 mg. Hay que tener en cuenta que el

sodio arrastra el calcio en la excreción renal de modo que un exceso

de sodio en la dieta puede aumentar la calciuria. Por otra parte, los diuréticos

no tiazídicos como la furosemida estimulan la diuresis cálcica

mientras que las tiazidas la inhiben. Estos efectos explican porque se

usa hidroclorotiazida en la litiasis urinaria (inhibición de la

excreción del calcio por el riñón para impedir la

precipitación en sus túbulos y la formación de cálculos)

o el cloruro de sodio y la furosemida en las hipercalcemias (estimulan

la excreción renal y de esa manera bajan la calcemia).

Fosfatemia:

Los

fosfatos de la sangre se encuentran en dos formas, sales inorgánicas

(de sodio, potasio y calcio) y compuestos orgánicos. Los que se

dosan son las sales inorgánicas y su valor oscila entre 2, 5 y 4,

5 mg. %. Sus valores pueden variar por múltiples circunstancias,

independientemente de la patología ósea como por ejemplo

la ingesta diaria, ayuno, vómitos, la función renal, los

hidratos de carbono de la dieta (su riqueza baja la fosfatemia). Con la

calcemia, la fosfaturia y la hidroxiprolinuria constituye un buen conjunto,

índice de la función paratiroidea.

Fosfaturia:

sus valores normales son muy variables dependiendo de la ingesta, la función

renal y otros factores. Se utiliza cuando se desea estudiar las osteopatías

renales utilizando otros índices más sensibles que una fosfaturia

aislada como por ejemplo el clearance de fosfato. Recordar que el efecto

principal de la parathohormona sobre los fosfatos es aumentar su excreción.

El valor de la fosfaturia diaria oscila entre 400 y 1.200 mg.

Dosajes

hormonales: se suele determinar los valores en plasma sanguíneo

de parathormona, calcitonina y 24 hidroxicolecalciferol (es el metabolito

resultante de la transformación en el hígado de la provitamina

D endógena y exógena). Estos análisis son muy costosos

de efectuar porque requieren una metodología compleja de manera

que no se los debe pedir como rutina sino después que otros análisis,

la clínica y / u otro método lleven a la sospecha de que

su secreción esté alterada. La medición por R.I.E.

de los fragmentos carboxiterminal y medio molecular de la cadena peptídica

de la parathormona arroja un valor normal de 20 a 100 pg. x ml. Se la utiliza

cuando se sospecha hiper o hipoparatiroidismo y junto con su determinación

hay que pedir una calcemia y una creatininemia para diferenciar un problema

primario de uno secundario de la glándula. La medición de

la concentración plasmática de la calcitonina se suele pedir

para el diagnóstico del carcinoma medular de la tiroides pues tiene

poco valor en el estudio de las osteopatías metabólicas.

Lo mismo para la vitamina D. La determinación del 25 hidroxicolecalciferol

es útil es para el estudio de osteopatías en el raquitismo,

síndrome de mala absorción y hepatopatías crónicas.

La determinación de la concentración de 1- 25 dihidrocolecalciferol

sirve para el diagnóstico de las hipercalcemias en las enfermedades

granulomatosas (sarcoidosis, TBC, micosis profundas) y linfomas. También

es útil para la osteopatía metabólica de la insuficiencia

renal crónica (valores bajos).

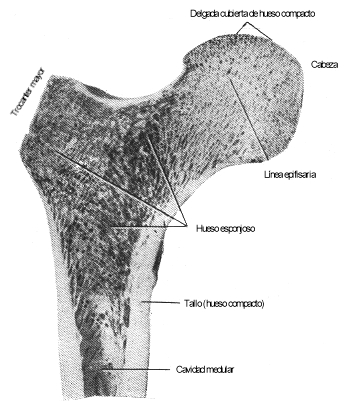

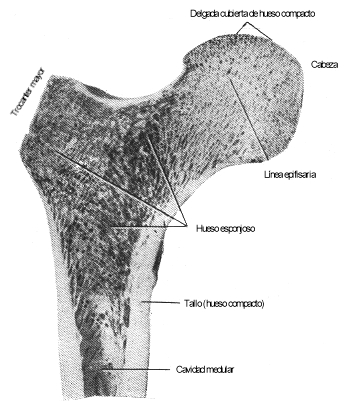

Sección longitudinal a través

del extremo superior de un fémur de adulto. La línea epifisaria

del gran trocánter no es evidente

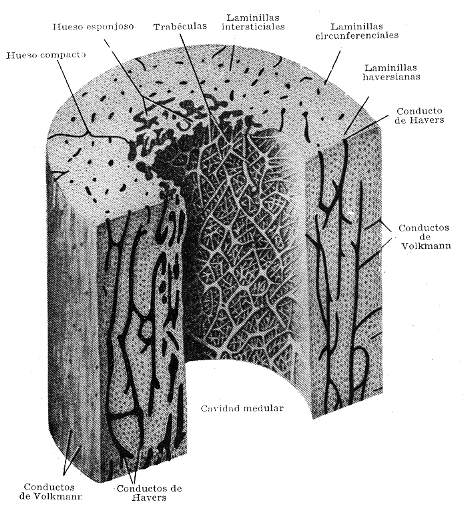

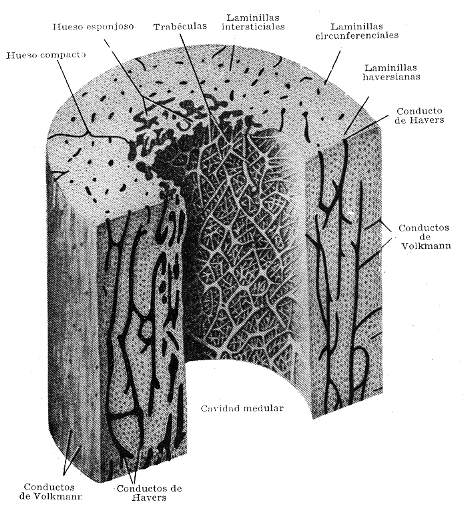

Diáfisis del húmero.

Dibujo efectuado de un hueso macerado (no descalcificado). (De H. Poll.)

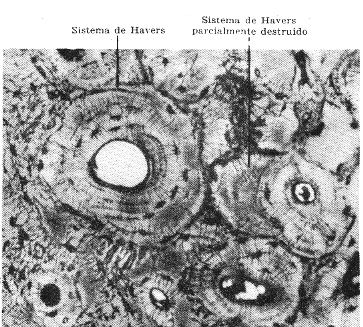

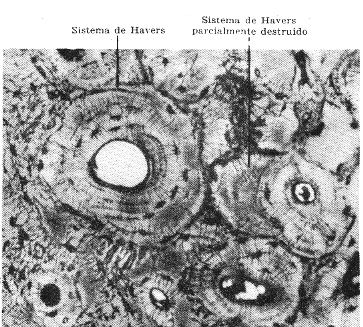

Sección transversal a través

de la diáfisis del fémur de un mono rhesus adulto joven.

Sección descalcificada de 6m

. Las paredes de las lagunas, de los canalículos y de los canales

de Havers tomaron el colorante. (Método de la tirosina-ácidofosfomolíbdico

de Schmor.. Fotomicrografía x 220).

Diagrama del proceso de remodelamiento

óseo normal. Se puede observar lo que ocurre a nivel de una unidad

simple de remodelamiento (Modificado de AM Parfigg. Med. Times 109:80,

1981)

Remodelamiento óseo y su regulación.

Posible rol de algunas hormonas que tendrían mayor importancia en

la misma. (Modificado de Haussler y colaboradores. En : Psteopososis. C

Christiansen CD Arnaud, BEC Nordin, AM Parfitt, WA Peck, BL Riggs (Eds)

Copenhague, 1984, p:729).

BIBLIOGRAFIA

-

Smith P E, Copenhaver W M. Los tejidos

conjuntivos: cartílago y hueso. En: Bailey F, ed. Histología.

3º edición en Español. Buenos Aires: López Libreros,

1960: 127 - 158.

-

Vega E, Mautalen C. Fisiopatología

del metabolismo mineral y esquelético. Laboratorio, En: Maccagno

A ed. Reumatología. Buenos Aires: Librería El Ateneo Editorial,

1991: 252 - 262.

-

Gonzáles Macías J y col.

Enfermedades óseas. En: Farreras Rozman, ed. Medicina Interna.13º

edición. Madrid: Mosby Doyma Libros, 1995: vol 1: 1064 – 1068.

Ir

al Indice General Ir

a la Tapa de la Revista

Volver a la página de la Facultad