Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina - N° 116 – Junio 2002

Pág: 24-28

CASOS CLINICO ECOGRAFICO

CASO N° 1: Dr. Miguel Angel Aranda Berni. Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Ecografía - Posadas - Misiones

Edad

: 32 Sexo: Femenino

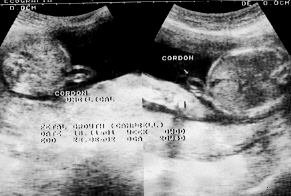

Descripción de las Imágenes:

Imágenes de cortes abdominales a nivel umbilical de feto único de 21 semanas en cefálica dorso lateral izquierdo. Situación longitudinal. Placenta posterior grado 0. Líquido amniótico normal, latidos cardíacos positivos. Movimiento fetales activos.

Diagnóstico:

Búsqueda de defectos del cierre de pared abdominal anterior. 1 Onfalocele. 2 Gastrosquisis.

Comentario referente al caso:

El onfalocele ha comunicado una incidencia de alrededor de uno en 4.000 nacimientos. Se ha observado una incidencia aumentada con edad materna avanzada. El onfalocele es un defecto de línea media en la pared abdominal anterior a nivel umbilical con herniación del contenido intraabdominal en el cordón. Esta anomalía es el resultado de la falta de migración del pliegue lateral y de la ausencia de cierre de la pared. El defecto en la pared suele localizarse centralmente en la base del cordón. El onfalocele suele contener asas intestinales o bien órganos sólidos, siempre cubiertos por una membrana que corresponde al peritoneo y al amnios separados por la gelatina de Warthon. Las asas intestinales no suelen presentar dilatación ni engrosamiento de la pared dado que existe una membrana limitante. Se puede demostrar ascitis que refleja la presencia de la membrana previamente mencionada. Existe una gran variabilidad en cuanto a tamaño y contenido, del defecto siendo en hígado con o sin asas intestinales acompañantes el órgano más frecuente en el saco herniado. Se debe estar atento al diagnóstico de posibles anomalías asociadas, que están presentes hasta en un 67-88 % de los fetos con onfalocele. Está indicado, la realización de un estudio cardiológico detallado, ya que el 50% de las anomalías son de este origen, otras anomalías son las de origen gastrointestinal, del sistema músculo esquelético, genitourinario y del SNC que ocurren en el 40% de los fetos. Como cabe esperar, siempre existe una mal rotación intestinal, dado que existe un fallo en el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal.

2. Gastrosquisis

La gastrosquisis consiste en un defecto paraumbilical derecho de pequeño tamaño en todo el espesor de la pared abdominal. Al afectar a todo el espesor que abarca la pared, las asas intestinales flotan en el líquido amniótico. También se han descrito gastrosquisis en el lado izquierdo pero son raras. Existen diferentes hipótesis sobre el origen de este defecto como por ejemplo la involución anormal de la vena umbilical derecha y la disrupción de la arteria onfalomesenterica con la consiguiente isquemia. La teoría de la disrupción está apoyada por estudios recientes sobre el consumo de cocaína de cigarrillos y seudoepinefrina. Estas sustancias son agentes vasoactivos, que potencialmente pueden causar una gastrosquisis cuando se consumen en momentos críticos del desarrollo embrionario.

Las complicaciones más graves y frecuentes asociadas a la gastrosquisis son las relacionadas con las asas intestinales. El intestino delgado siempre se eviscera y a menudo se acompaña de intestino grueso e incluso estómago y vísceras sólida.

Todos los fetos con gastrosquisis presentan algún grado de mal rotación o de falta de rotación. Existe isquemia intestinal o estenosis intestinal en el 7-30% de los casos como consecuencia de la compresión de los vasos mesentéricos en su salida, por el defecto de la pared o bien por torsión alrededor del eje mesentérico. La isquemia puede llegar a causar gangrena, perforación e incluso peritonitis meconial, complicaciones que determina el pronóstico de estos fetos. Dado que el estado del intestino es el factor pronóstico importante, se debe hacer hincapié en el estado ecográfico del intestino para determinar el momento óptimo del parto. Los fetos con gastrosquisis suelen presentar con frecuencia prematuridad y retraso del crecimiento intrauterino. El manejo obstétrico de estos pacientes sigue siendo controvertido recomendando en todos los casos u tratamiento multidisciplinario.

BIBLIOGRAFIA:

Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW. Diagnóstico por Ecografía. Segunda Edición Marban 1999. Capítulo 39.

Peter W. Callen. Ecografía en obstetricia y ginecología. Segunda Edición. Editorial Panamericana 1991. Capítulo 10.

CASO N° 2: Dr. Miguel Angel Aranda Berni . Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Ecografía - Posadas - Misiones

Edad

: 10 meses Sexo: Femenino

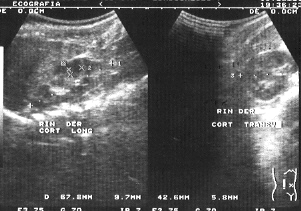

Descripción de las Imágenes

:Riñón derecho de forma y tamaño normal. Relación corticomedular y sinusal conservada. Diámetro long. 6,7 cm. Anteroposterior: 4,2 cm

En proyección renal izquierda se evidencia dos formaciones anecoicas de contornos definidos refuerzo posterior de 4,4 cm y 3,0 cm. Sin imagen de cortical renal.

Diagnóstico

:Riñón displásico multiquístico

Comentario referente al caso

:La displasia renal multiquística (Potter tipo 2) (DRM) es la forma más común de enfermedad quística en los niños y está asociada con un incremento de la incidencia de anormalidades en el riñón contralateral, incluyendo estenosis de la unión ureteropélvica, displasia multiquística renal (en este caso la enfermedad es fatal), megauréter primario y reflujo vesicoureteral. La displasia renal multiquística se detecta en la actualidad mediante ecografía in útero, los extensos quistes de diversos tamaños, se disponen como un racimo de uvas y la pelvis renal no es reconocible. La obliteración ureteral provoca disminución de la función renal y finalmente el cese total de la misma. En aquellos casos en que los quistes del riñón displásico multiquístico se parezcan a los cálices dilatados de una estenosis severa de la unión ureteropelvica, la gammagrafía es muy útil para detectar función renal residual. En la hidronefrosis severa debido a estenosis de la unión pieloureteral, los cálices están comunicados mientras que los quistes del riñón displásico multiquístico no lo están. La cirugía del riñón displásico multiquístico a menudo no es necesaria a menos que el riñón esté masivamente aumentado. La ecografía periódica de seguimiento, muestra una disminución del tamaño de los quistes a medida que la producción de orina se detiene hasta el punto que el riñón deja de ser visible.

La enfermedad del riñón displásico multiquístico probablemente ocurre durante la embriogénesis, siendo el resultado de atresia del sistema de esbozo ureteral a nivel del tercio superior del uréter, con atresia concomitante de la pelvis renal e infundíbulo. Rara vez, la atresia segmentaria del tercio proximal del uréter sin atresia de pelvis renal e infundíbulo produce el tipo hidronefrótico del RDM. La atresia ureteral en el R.D.M impide que el blastoma metanéfrico. Induzca la formación de nefrones, de modo que un RDM característicamente no tiene parénquima normal proximal al uréter atrésico. Los túbulos colectores distribuidos al azar en todo el riñón anómalo se vuelven agrandados con quistes hasta grados variables, sin intercomunicaciones macroscópicas. El aspecto ecográfico de un RDM se correlaciona bien con el aspecto patológico. La pelvis renal y el uréter habitualmente están atrésicos y no son visibles. Sin embargo, ocasionalmente, la pelvis renal puede estar dilatada en casos con atresia ureteral aislada. La displasia multiquística típicamente se visualiza como una masa paraespinosa en el flanco, caracterizada por numerosos quistes de tamaños variables sin comunicación u organización anatómica identificable. Los quistes grandes con frecuencia distorsiona el contorno de la masa y no existe parénquima renal normal. El oligohidramnios profundo y la ausencia de llenado de la vejiga fetal, por otra parte, implican enfermedad renal fetal letal, que ocurre en 30% de los fetos con RDM, ya sea por displasia multiquística bilateral (20%) o por agenesia renal contralateral (10%).

BIBLIOGRAFIA:

Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW. Diagnóstico por Ecografía. Segunda Edición Marban 1999. Capítulo 59.

Peter W. Callen. Ecografía en obstetricia y ginecología. Segunda Edición. Editorial Panamericana 1991. Capítulo 11.

CASO N° 3: Dra. Elena B. Rosciani. Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Ecografía - Posadas - Misiones

Edad

: 53 años Sexo: Femenino

Descripción de las Imágenes:

Ecografía abdominal: Hígado de forma y tamaño conservada. Ecoestructura homogénea se observa en el parénquima una imagen anecoica de forma ovoidea de 40/37 mm de diámetro con otra imagen anecoica en su interior compatible con un quiste de paredes finas y lisas.

Comentario referente al caso:

Cuando son múltiples se asocian a menudo a la enfermedad poliquística de otros órganos. Por el contrario, únicamente el 10% de los casos de enfermedad poliquística del riñón se asocian a quistes hepáticos. La enfermedad poliquística renal de la infancia se asocia a fibrosis hepática pero no a la enfermedad quística mascroscópica. Los quistes hepáticos simples solitarios se dan en el 1% de la población y la incidencia aumenta con la edad. Cuando son de gran tamaño pueden comprimir las vías viliares y el parénquima hepático aunque habitualmente no dan sintomas. Aparecen como masas anecoicas esféricas u ovales, presentan un borde bien definido y dan lugar a un refuerzo acústico posterior que en ocasiones aumenta la pared posterior del quiste. Los quistes pequeños pueden no detectarse debido a que los ecos de reverberación les dan el aspecto de sólidos. Si la pared del quiste es prominente o irregular consideraremos otros diagnósticos como: abscesos, necrosis tumoral, quiste hidatídico o linfoma.

Un quiste hepático se define como un espacio lleno de liquido que tiene un revestimiento epitelial. Por lo tanto los quistes parasitarios y los quistes postraumáticos no son verdaderos quistes. En el examen ecográfico, los quistes hepáticos benignos son anecogénicos con una pared fina bien definida y un refuerzo acústico posterior. En ocasiones el paciente puede desarrollar fiebre y dolor secundario a una hemorragia o infección del quiste. En esta situación el quiste puede aparecer tabicado, con una engrosada o puede parecer sólido.

BIBLIOGRAFIA:

Bisset RAL. Khan AN. Gamuts en Ecografía abdominal. Editorial Marban. Año 1992. 34-35.

Rumack C. Wilson S. Charboneau J. Diagnóstico por Ecografía .Editorial Marban. Año 1999. 97-98.

CASO N° 4: Dra. Elena B. Rosciani. Curso de Actualización y Perfeccionamiento en Ecografía - Posadas - Misiones

Edad

: 23 años Sexo: Femenino

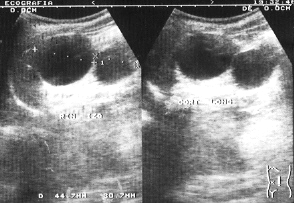

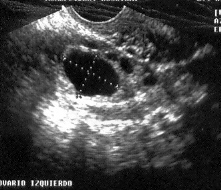

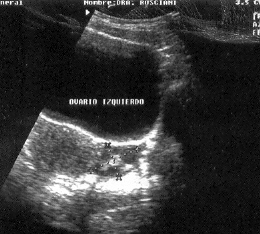

Descripción de las Imágenes

:Ecografía abdominal: Seguimiento ovulatorio en los días 12-14-16 del ciclo se comprueba la evolución de un folículo en ovario izquierdo de: 12mm-21mm-12mm irregular con escasa cantidad de líquido en Douglas en el último informe concordando con las modificaciones endometrales.

Diagnóstico

:Se comprueba ovulación.

Comentario referente al caso

:El seguimiento de la foliculogénesis es la piedra angular en la que nos apoyamos las modernas unidades de reproducción para la aplicación de las distintas técnicas, ya que nos ayuda a valorar las dosis inicial de los tratamientos. En el ciclo ovárico podemos distinguir la fase de desarrollo folicular, la preovulatoria y la fase lutea. Estas tres etapas se asocian a cambios ecográficos paralelos bien característicos en ecografía de manera que se puede determinar en que momento del ciclo nos encontramos. Signos de madurez folicular. Aceleración del crecimiento de 3-4mm diarios, en los días que anteceden a la ovulación. El tamaño final del folículo, que suele oscilar en ciclos naturales entre 18 y 26mm. El único signo inequívoco de ovulación es la : 1. Desaparición del folículo. 2. Alteración en la morfología folicular -aplanamiento, pared irregular, engrosamiento de la pared, cambio en la ecogenicidad interna. 3. Aparición de líquido en Douglas. 4. cambios en el estudio Doppler: aumento del mapa color (anillo de fuego), IR mayor a 0,5, onda de conversión lutea.

La fase folicular: desde el 1° día de la menstruación hasta que el folículo madura y sobreviene la ovulación, que suele corresponder al día 14 de un ciclo de 28 días. Otro signo de madurez folicular es la detección de un pequeño borde ecogénico en forma de media luna. Ovulación: cuando el folículo se rompe con presunta liberación del óvulo hay una súbita disminución del tamaño folicular y un escape de líquido hacia el área de periovulatoria o fondo de saco. Fsae luteinica: Después de la ovulación, la pared del folículo se repliega sobre si mismo y el antro se llena de sangre y linfa para formar un cuerpo amarillo. Si bien la duración de la fase folicular es variable, el lapso de vida del cuerpo luteo es una constante de 14 días, y degenerará con rapidez después de este período de no mediar la gestación.

BIBLIOGRAFIA:

BajoArenas JM. Ultrasonografía Ginecológica Editorial Marban. 2000:31-53

Callen P . Ecografía en ginecología y obstetricia. Editorial Panamericana. 1995: 619-624.